La Petite Histoire

La Petite Histoire

de Boigny-sur-Bionne

Nous sommes 2150 Boignaciens !

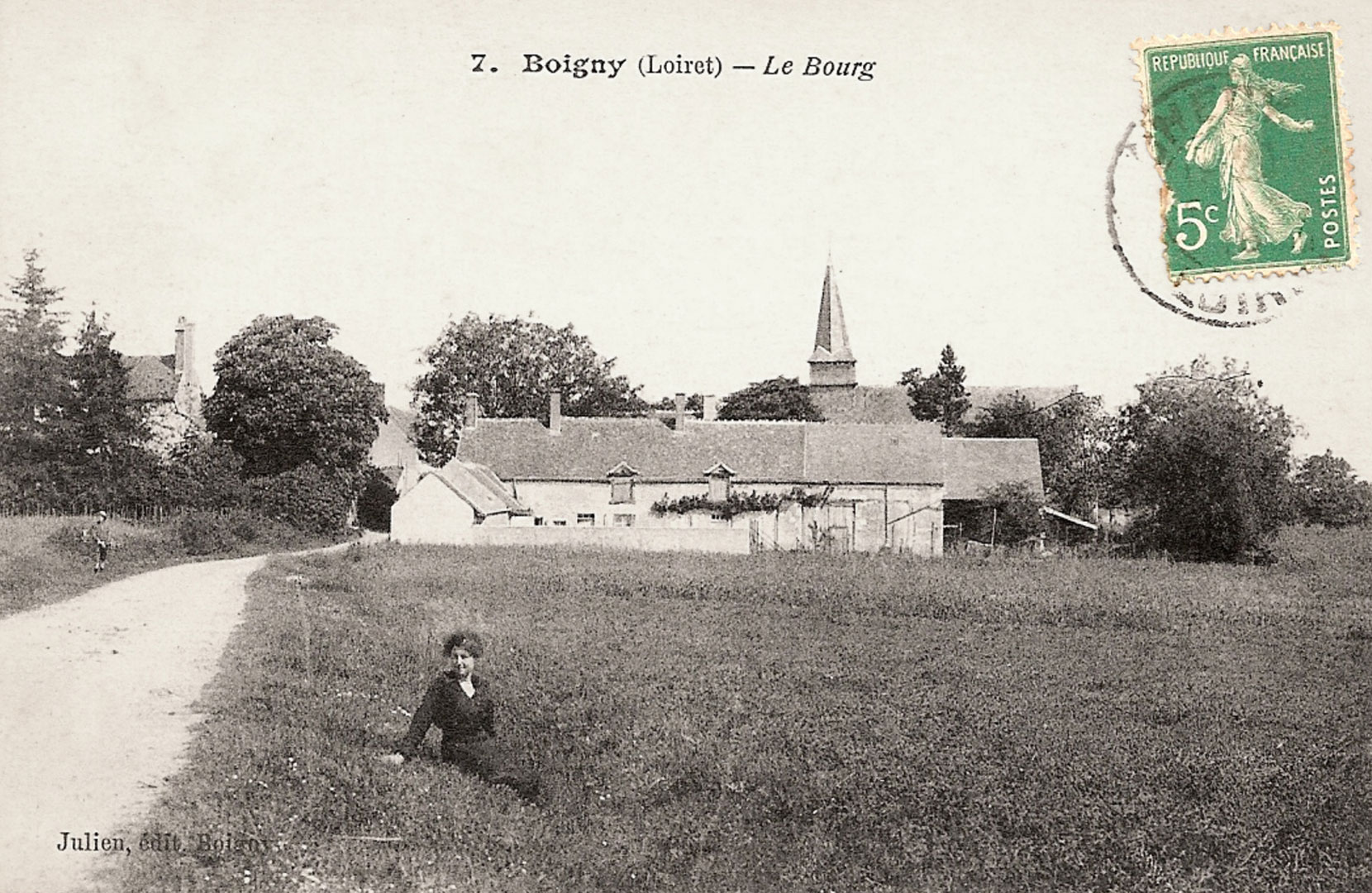

Nous profitons de la quiétude de notre petite commune, proche de la grande ville avec les charmes de la campagne. Boigny possède une belle superficie de forêts et les activités agricoles occupent encore un tiers des terres.

Boigny est au bord du plateau de Beauce, sur le parcours de la Bionne, dans une petite vallée qui rompt avec la monotonie paysagère du plateau. La Bionne nait de sources et de résurgences des eaux souterraines de la Beauce, et curieusement elle ne prend le nom de Bionne qu’à partir des bois de Boigny. Plus en amont, elle s’appelle l’Esse. Son plus long affluent est le Ruet qui veut dire « le Petit Ruisseau ». Le nom d’Esse aurait la même racine qu’Essonne et justement, au nord de Loury, la goutte de pluie qui tombe au sol ne s’écoule plus vers la Loire mais vers… l’Essonne.

En rive gauche de la Bionne,

Boigny compte 3 hameaux

Les Barres, Les Époisses & Les Tertres.

Les Barres dont le nom évoque le «droit de barrage», c’est-à-dire une barrière pour fermer un chemin. Pour la franchir, il fallait payer un droit de passage pour les marchandises. En 1352 on y trouve les traces d’une maladrerie : Notre Dame des Barres.

Les Époisses, dont le nom évoque des bois touffus ou «épais», qui sont toujours présents probablement parce que la proximité de la Bionne, qui parfois déborde, a dissuadé les bâtisseurs d’y construire et les cultivateurs de cultiver.

Les Tertres, qui suggèrent un monticule, une élévation des terres.

Boigny a une longue histoire qui remonte à l’époque romaine, avec une forte activité au Moyen-âge et c’est un regard depuis notre passé jusqu’à aujourd’hui que nous allons vous présenter.

On sait peu de chose sur cette époque. Ce sont peut-être des sources d’eau, plus actives en d’autres temps, ou un passage à gué de la Bionne qui ont été le premier point de fixation, avec les premières habitations de Boigny.

Le XIIe siècle : c’est le temps des croisades. Les Capétiens arrivent au pouvoir.

En 1154 Louis VII Le Jeune fait don du domaine royal à « L’ordre Militaire et Hospitalier de St-Lazare de Jérusalem », qui y installe une léproserie et qui gère les terres alentour.

La même année Louis VII le jeune épouse Constance de Castille dans l’église de Boigny.

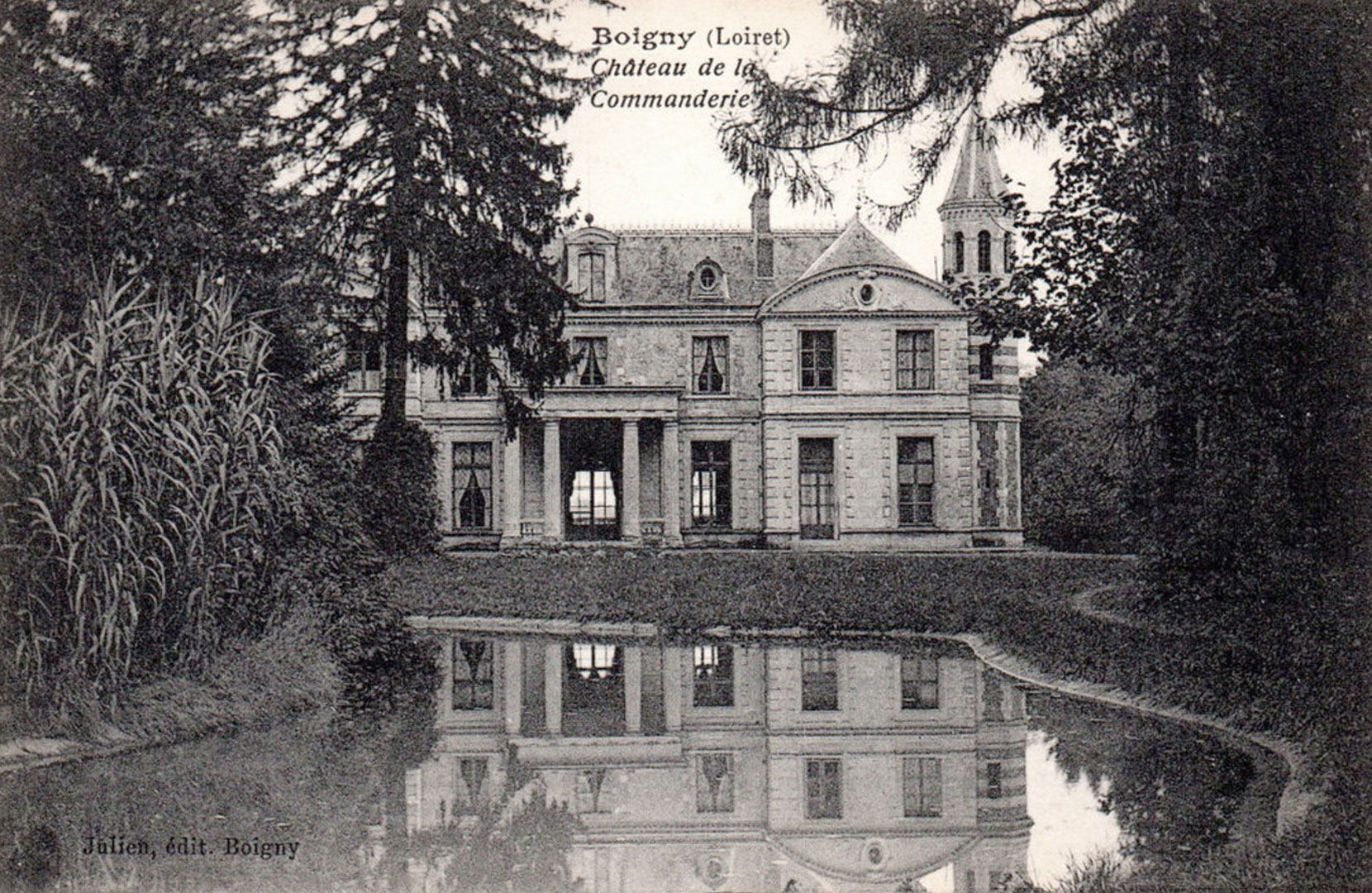

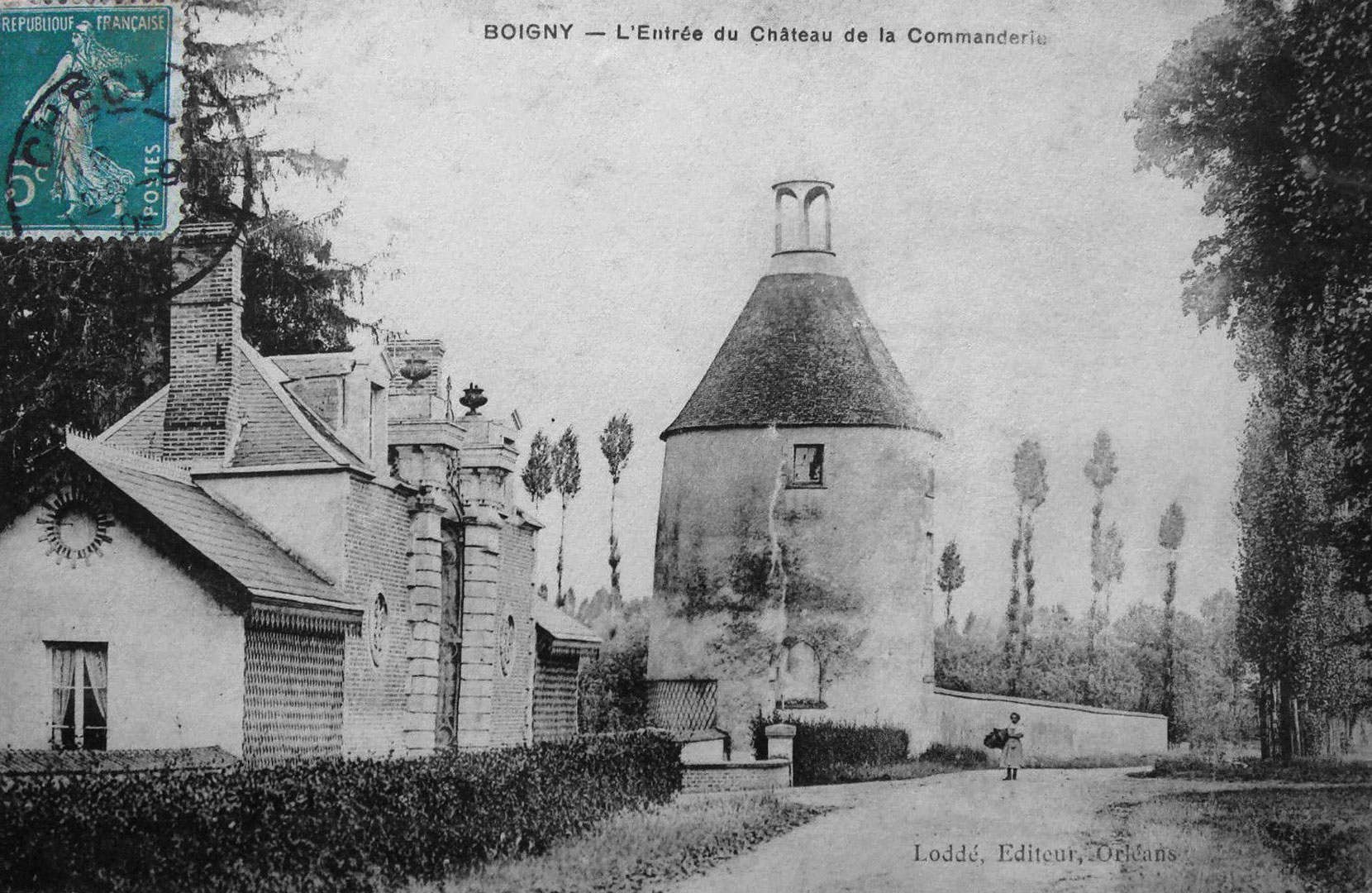

En 1262 la Commanderie de Boigny devient le siège principal en France de l’Ordre des Chevaliers de St-Lazare par décision de Saint Louis. Elle devient la Commanderie Magistrale : le Grand Maître de l’Ordre y établit sa résidence.

En octobre 1149

Louis VII Le Jeune rentre de croisade

Avec 200 chevaliers !

La lèpre fait des ravages en France depuis des siècles. Elle connait une recrudescence par le contact des croisés avec les foyers de la lèpre que l’on situe vers l’Égypte. Louis VII avait constaté les bienfaits des maladreries d’Orient pour freiner la propagation de la maladie.

Il organise les soins en France sur ce modèle et s’adresse naturellement aux Frères de Saint Lazare. Une tradition dit qu’il ramène douze frères avec lui et c’est à eux qu’il fait des dons importants parmi lesquels son château de Boigny en 1154.

En arrivant à Jérusalem lors de la seconde croisade, Louis VII décide de convoquer une assemblée à Acre le 24 juin 1148 pour décider de la suite à donner à l’expédition. Malgré les conseils des barons locaux, la décision est prise d’attaquer Damas alors que le régent de cette ville avait conclu une alliance avec les francs.

L’attaque commence le 24 juillet 1148. Les croisés assiègent la ville et la victoire semble facile. Mais la mésentente des chefs permet aux défenseurs de la ville d’attendre l’arrivée d’une armée de secours. De peur de se retrouver encerclés, les croisés abandonnent la partie et se replient vers Jérusalem. Quelques temps après Louis VII rentrent définitivement en Europe.

Cette deuxième croisade n’est finalement qu’une succession d’échecs. Les croisés rentrent donc avec seulement des noyaux de prunes dans leurs poches provenant des pruniers blancs de Damas. Ils les planteront à Boigny-sur-Bionne et dans les villages alentour amenant ainsi un nouveau fruit en Europe.

Pour l'anecdote, on retiendra que c'est de là que vient l'expression « pour des prunes » en référence à cette croisade « pour rien ».

Louis VII le Jeune (1137-1180)

La baronnie de Boigny est un bien important. Plusieurs rois y ont résidé :

Louis VI Le Gros y a tenu sa cour

Louis VII lui-même, après avoir répudié Aliénor d’Aquitaine, y épouse Constance, la fille du roi Alphonse VIII de Castille en 1154.

Au XVIe siècle, le grand maître de l’Ordre fait tenir tous les ans à Boigny un chapitre général. À sa mort, le château est saccagé par les catholiques, ombrageux depuis longtemps de cette activité humanitaire qui échappait au clergé.

La maison de Boigny reste plus d’un siècle inhabitée et dans un état déplorable. La maison n’est plus qu’une simple ferme vers 1630.

Ceux sont ces talents que nous souhaitons vous faire découvrir, en vous proposant authenticité et originalité, parce que chaque rencontre est unique, parce que chaque objet a un sens, parce qu’il n’y a pas de hasard, il y a simplement Des Histoires A Raconter (DHAR).

Avec Louis XIV, Boigny

connaît une nouvelle période d’intense activité.

Louis XIV rattache à l’Ordre l’administration de toutes les maladreries, léproseries, hôtels-dieu, aumôneries, confréries, chapelles, hospitalières et autres lieux du royaume. Et Boigny en est le centre principal. Mais la fin de règne est difficile, et une fois de plus le château tombe en ruine. En 1713, peu avant la mort de Louis XIV, Boigny compte 56 habitants.

La restauration de la maison de Boigny est décidée en 1699. Mais au lieu de restaurer la vieille maison, on dessine plutôt un petit château dans l’esprit de l’époque. C’est un certain Huguet de Semonville qui le fait construire à ses frais. Les armoiries de Huguet de Semonville apparaissent au fronton, du côté est.

< Les armoiries de Huguet de Semonville visibles sur le fronton est.

En 1789 et les années qui suivent, c’est le choc de la Révolution !

En 1790 on assiste à l’élection du premier maire (c’est le curé de Boigny) et à la vente du château et du presbytère au profit de la nation.

En 1789, Boigny compte 49 habitants, et 203 en 1790. Les idées nouvelles balaient tout l’édifice social. Les biens sont aliénés, comme les autres biens nationaux, et vendus au profit de la nation.

Sous la Restauration, Louis XVIII lui-même devient Grand Maître de l’Ordre de Saint Lazare. À sa mort, en 1824, son successeur Charles X devient à son tour protecteur de l’Ordre.

En 1860, Boigny compte 330 habitants.

En 1865, avec les lois de Jules Ferry, on construit l’école qui deviendra plus tard une annexe de la mairie : la salle du conseil municipal.

1870 – 1945 : le temps des guerres.

1870 : Boigny est occupé par les Prussiens. Le village doit verser une indemnité de guerre de 200 francs.

1914-1918 : 17 habitants ne reviendront pas du premier conflit mondial.

1931 : Boigny ne compte plus que 205 habitants.

En 1933 que Boigny prend le nom de Boigny sur Bionne.

1940 et l’occupation allemande, 5 prisonniers de guerre et un travailleur sont requis. Massacre de 5 ouvriers agricoles dans le bois de Charbonnière.

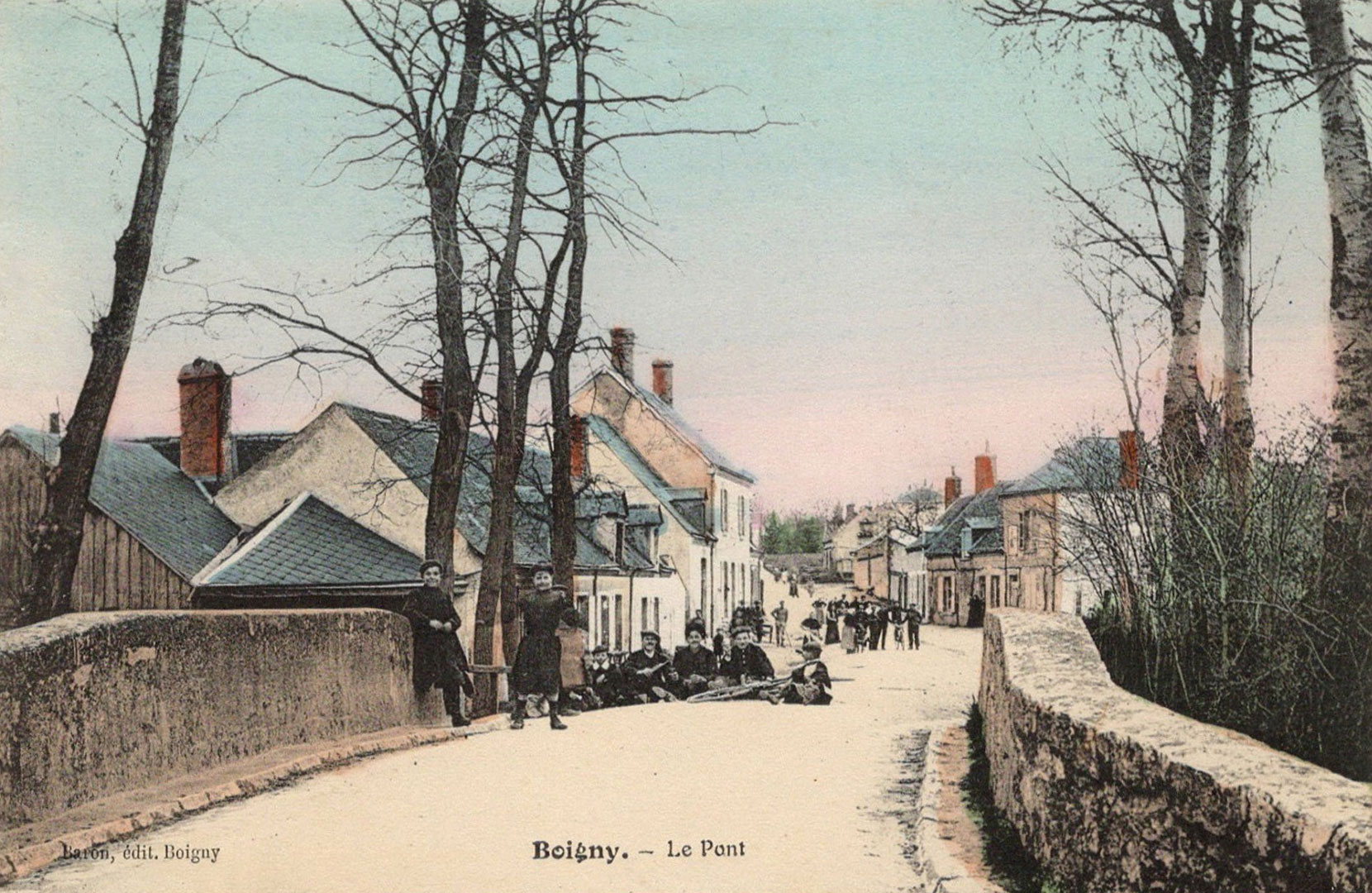

1944 : le 17 août, la 5ème armée du général Patton (une partie) franchit le pont de Boigny.

À Boigny, il y avait un moulin à vent, le moulin Jeulin, ou Moulin du Bourg. Il se dressait au nord, près du clos de Limaudière, entre l’église et les terres du Grand Bouland. Sous la révolution, il appartient à Jean Baptiste Jeulin-Renard, meunier et boulanger à Boigny. Il s’arrête de fonctionner en 1857 et le feu le détruit en 1867.

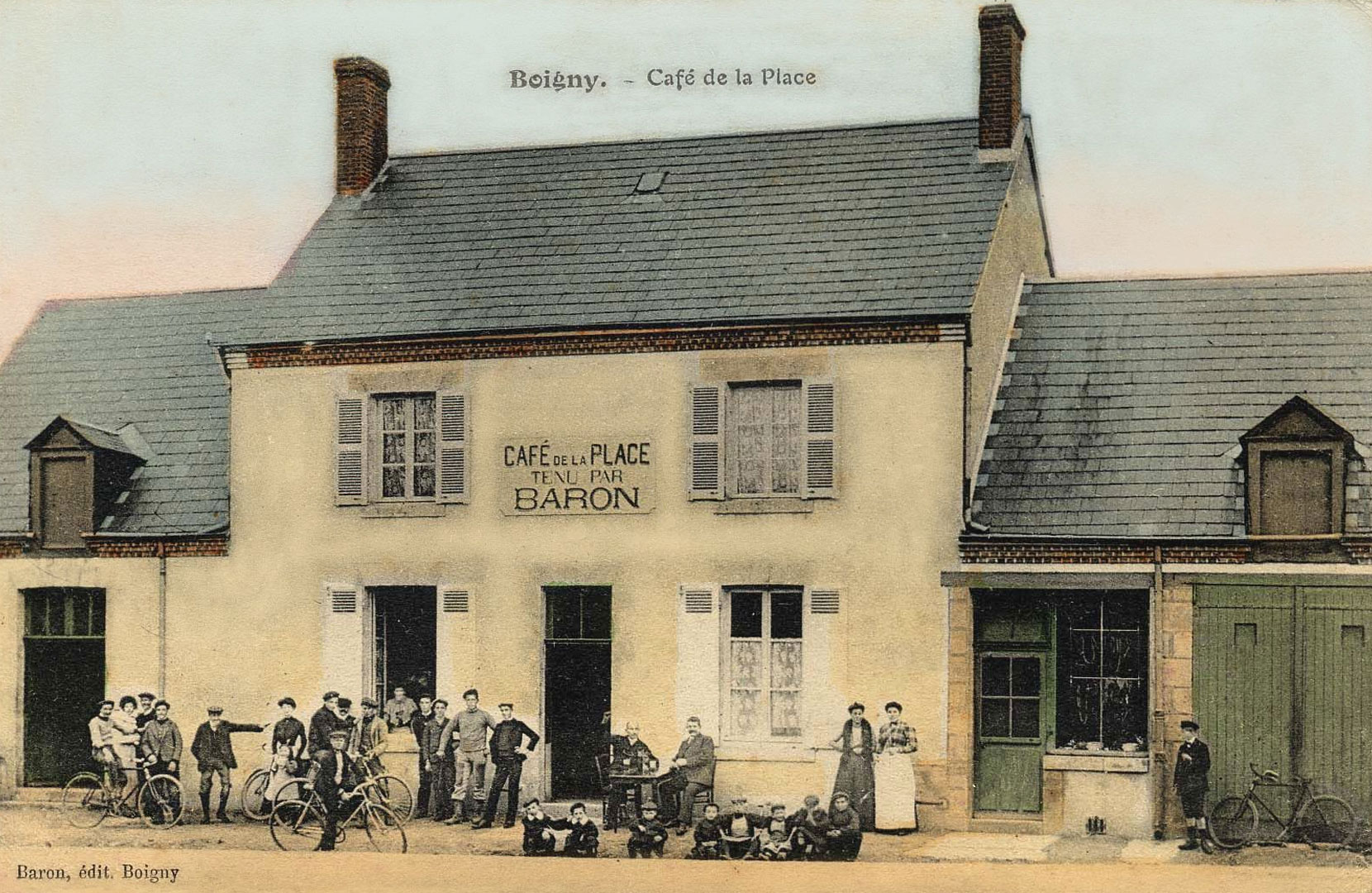

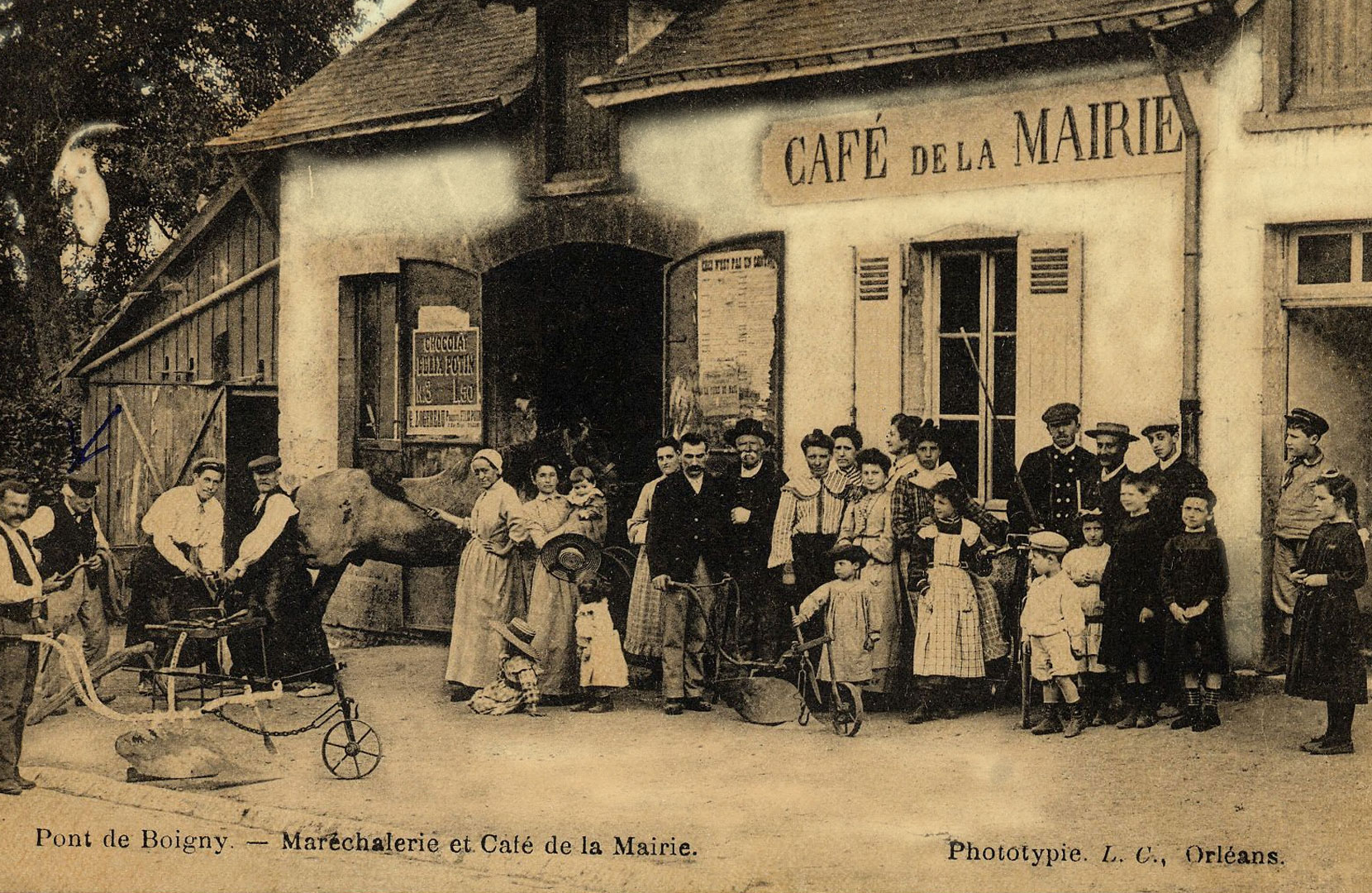

Il n’y a pas un, mais cinq cafés de Boigny. Chacun d’eux a ses habitués. C’est aussi le rendez-vous de nombreux habitants des communes voisines.

Le passage de l’armée du Général Patton est matérialisé par une borne près du pont.

D’autres lieux Historiques

à Boigny

La première église de Boigny remonte au début du XIe siècle. Elle est reconstruite au XIIe siècle, modifiée au XVe puis au XVIIe siècle pour prendre son aspect actuel. La cloche actuelle est fondue par l’entreprise Bollée en 1888.

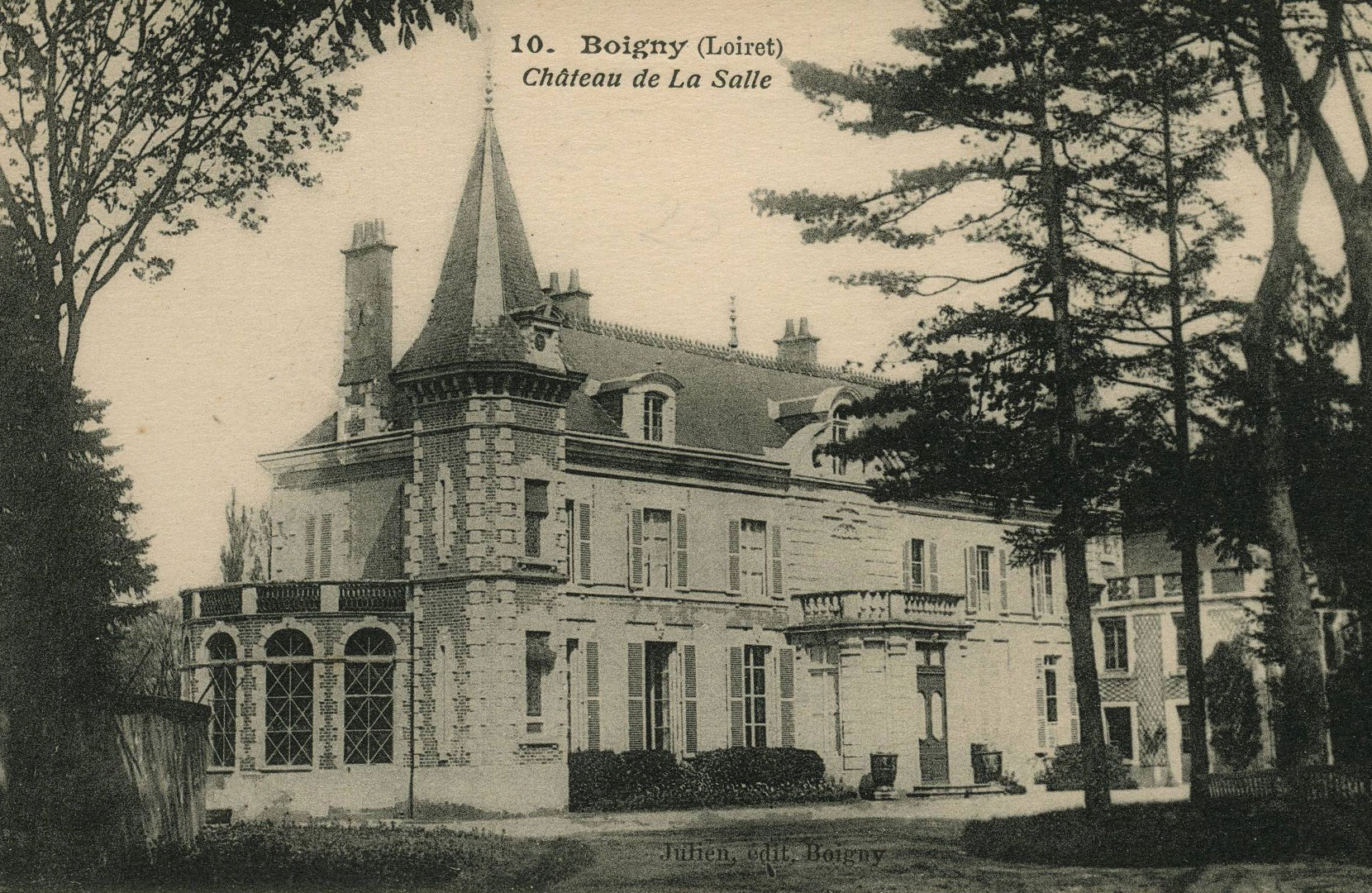

La Salle : dès l’époque Carolingienne (VIIIe et IXe siècles), un « Châtelet royal » existe sur le secteur de la Salle. C’est un rendez-vous de chasse du roi.

Le Château de la Salle était composé de deux parties, l’une datant probablement du XIe ou du XIIe siècle, et l’autre du XVIIe siècle. Dans les années 1870/1890, le Château de la Salle est habité par Eugène VIGNAT, conseiller municipal à Boigny puis maire d’Orléans.

Dans les années 1980, suite à un différend entre la municipalité et les propriétaires, Boigny doit verser une indemnité conséquente. Peu après, deux incendies ont raison du Château de la Salle. Il devient bien communal, puis il est rasé en 1990.

En l’église de Boigny se trouve une copie de La Vierge au rocher, tableau de Léonard de Vinci. La scène relate la période où le roi Hérode, informé de l’avènement prochain du roi des Juifs, souhaite tuer tous les enfants de moins de deux ans. Informée par sa cousine Elisabeth, la Vierge Marie emmène Jésus nouveau-né dans une grotte proche de Bethléem, où se trouvait déjà Jean, le fils d’Elisabeth. C’est une scène de retrouvailles, l’archange Uriel les ayant conduits l’un vers l’autre. Marie est en bleu, passe le bras derrière son neveu et tend sa main droite au-dessus de Jésus. Jean deviendra Saint Jean Baptiste et il baptisera Jésus. Jean salue Jésus avec les mains jointes, geste courant encore aujourd’hui au Moyen Orient, auquel Jésus répond d’un petit « coucou » de la main droite. Ces personnages sont à ce moment les plus importants de la chrétienté.

Le tableau original a été peint vers 1485, sur un panneau de bois car il était destiné à entrer dans un triptyque pour l’église Saint François Majeur à Milan. La scène des enfants qui se retrouvent est naturelle, presque familière. De plus le tableau ne comporte pas certains signes religieux distinctifs de chacun, comme des auréoles, ce qui déclenche une controverse. La confrérie de la Conception qui l’avait commandé à Léonard de Vinci le refuse. Une seconde toile est commandée et installée dans le retable.

Le premier tableau de Léonard aurait été vendu en 1499 à Louis XII par Léonard de Vinci lui-même, ou peut-être par le Duc de Milan qui l’acheta à Léonard pour l’offrir au roi de France. Exposée au Louvre, il est recensé dans les collections royales de France en 1627. Le second tableau peint par Léonard et son élève Giovanni Ambrogio Prèda se trouve aujourd’hui à la National Gallery de Londres.

La copie qui se trouve à Boigny a été peinte début XIXe sur une toile qui a été datée fin XVIIIe, mais on n’en connaît pas l’auteur. Au début du XXe siècle (avant 1905), les propriétaires d’un château des environs, peut-être à Saint Jean de Braye sans qu’il y ait unanimité, l’ont donné à la paroisse où elle est exposée. Très dégradée depuis, elle était dissimulée par une tenture au-dessus de l’autel. Sur une initiative de l’association « Boigny Patrimoine et Histoire », elle est restaurée par Catherine Bernard en 2020. Les fonds nécessaires ont été collectés auprès de la Paroisse, de l’Evêché, du Grand Prieuré de France de l’ordre de Saint Lazare de Jérusalem, de la Fondation du Patrimoine du Crédit Agricole, du Club des Mécènes du Loiret, de différentes entreprises et de nombreux particuliers. Le cadre et le retable furent retravaillés pour retrouver l’aspect original et garantir la protection de l’oeuvre contre l’humidité et les dégradations accidentelles.

Pour en savoir plus : SOBRERO René (historien), 2020, « Il était une fois la Vierge au Rocher », les cahiers du patrimoine de Boigny sur Bionne n°6.

2018 : Restauration de La Vierge aux rochers, copie de Léonard de Vinci. L’œuvre a retrouvé sa place dans l’église en 2020. Financée grâce au mécénat, au travers de la Fondation du Patrimoine.

La seconde moitié du XXe siècle

et vivre à Boigny aujourd’hui

En 1960 : Boigny compte 230 habitants, c’est-à-dire autant qu’en 1921, et moins qu’en 1910 (325h).

En 1970 : 450 habitants.

En 1980 : avec l’installation d’IBM quelques maisons connues sous l’appellation « Baticop » sont édifiées au sud de la rue de Verdun. Quelques années plus tard, se construisent les lotissements Phenix. La population passe à 1595 habitants.

En 1990 : 1718 habitants.

En 2013 : 2239 habitants.

Après la construction des premiers lotissements dans les années 60 et 70, d’autres vont suivre, toujours en rive droite de la Bionne.

En 1983 Boigny sur Bionne fait réaliser son propre forage d’eau avec un château d’eau à proximité. Il a une capacité de 600 mètres cubes d’eau.

L’école grandit, des équipements, sportifs pour la plupart, accompagnent.

Il fait bon vivre à Boigny, commune de la seconde couronne de la Métropole, entre ville et campagne, qui unit les charmes de l’un et les commodités de l’autre. Ce sont les Boignaciens qui ont créé leur village au fil des siècles, avec le mode de vie qui leur convient.